La luz natural no fue un simple recurso funcional entre los gruesos muros de piedra que definen la arquitectura románica, fue un lenguaje místico tallado en ellos. Cada rayo de sol que penetraba por estrechos vanos estaba cargado de intencionalidad espiritual, para guiar al creyente en un viaje simbólico desde la oscuridad del pecado a la claridad de la redención. Este sofisticado juego de luces evolucionó paralelamente al desarrollo teológico y social de la Europa medieval.

Los tres estadios de la luz románica

En sus orígenes (siglos X-XI), cuando la cristiandad occidental se reorganiza tras las invasiones normandas y magiares, los templos eran refugios de penumbra. Iglesias como San Juan de la Peña (Huesca) o Santa María de Eunate (Navarra) empleaban ventanas mínimas, a menudo simples saeteras, que filtraban una luz tenue, en una atmósfera de recogimiento monástico. La planta centralizada de Eunate, con sus ocho caras iluminadas radialmente, sugería ya esa concepción de la luz como emanación divina.

El románico pleno (siglo XI) transformó la oscuridad en dramaturgia sacra. Grandes iglesias de peregrinación como Sainte-Foy de Conques o Sant Pere de Rodes establecieron una jerarquía lumínica donde la nave permanecía en sombras mientras el ábside brillaba como meta visual. Los arquitectos descubrieron que la bóveda de cañón podía dirigir la mirada hacia el altar cuando éste era bañado por haces oblicuos de luz matinal. En Sant Climent de Taüll, los frescos del Pantocrátor cobraban vida al amanecer, cuando los rayos solares incidían directamente sobre ellos.

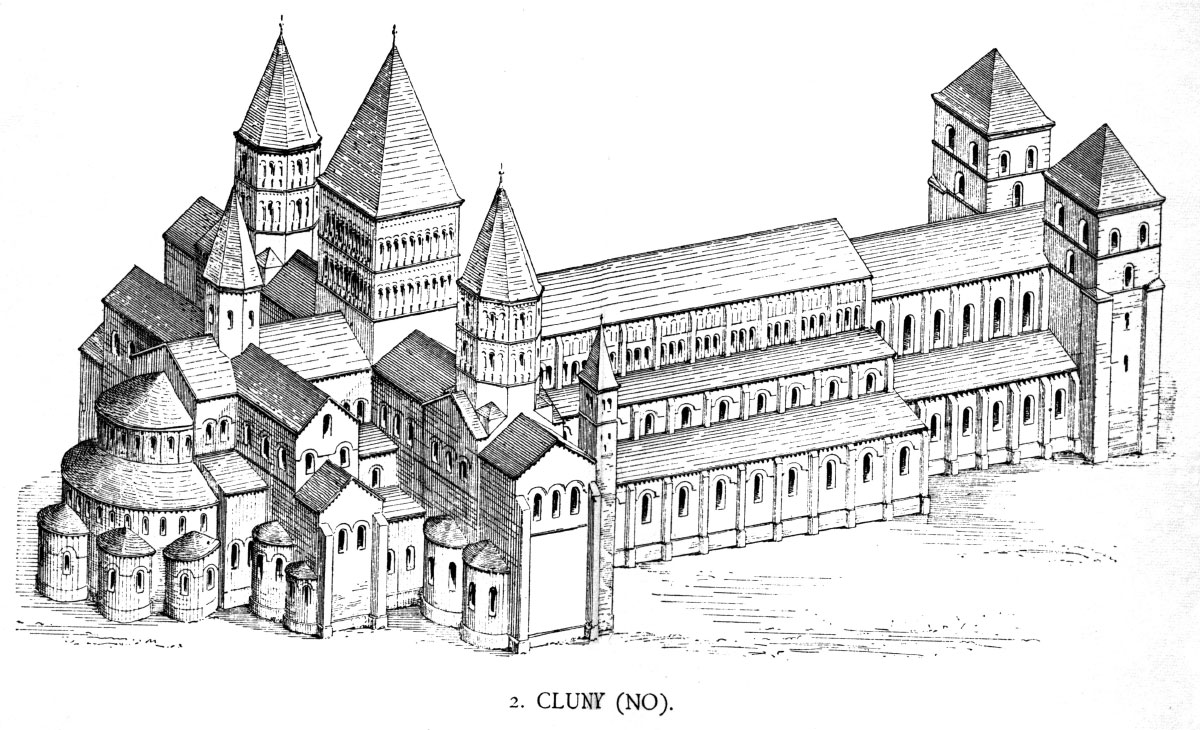

La última fase (siglo XII) anticipó el gótico con audaces innovaciones. La Catedral de Zamora coronó su cimborrio con una linterna que vertía luz cenital sobre el crucero, en un simbolismo de la unión entre lo terrenal y lo celestial. Mientras, en Cluny III, el mayor templo cristiano hasta entonces, un claristorio continuo demostró que los muros podían empezar a «desmaterializarse» sin perder su función estructural.

Geografía de la luz sagrada

Cada región interpretó este lenguaje a su modo. En el románico lombardo de San Zeno de Verona, las ventanas se ocultaban tras galerías ciegas y tamizaban la luz como un velo. Las iglesias renanas como Maria Laach preferían torres-linterna que convertían el crucero en un faro espiritual. España ofrecía soluciones únicas: desde la girola compostelana, donde cada capilla radial tenía su propio sistema de iluminación, hasta el peculiar «románico de ladrillo» mudéjar, que filtraba la luz a través de celosías.

Esta herencia sigue viva hoy. Cuando los restauradores trabajan en templos románicos o cuando se tematizan espacios contemporáneos inspirados en ellos, el reto sigue siendo el mismo: recrear esa cualidad de luz que parece no venir del sol, sino de otra dimensión. Un legado que nos enseña que la arquitectura no se limita a contener espacios, sino a transformar conciencias.

Por Guillermo Ferrer, arquitecto sénior en el Dpto. de Arquitectura de Amusement Logic