Desde sus orígenes en el siglo VII, la arquitectura islámica escenifica una relación profunda con la luz natural. Inspirado en el verso coránico que proclama «Dios es la luz de los cielos y de la tierra» (Sura 24:35), el lenguaje arquitectónico hace de la luz un elemento trascendental; a través de ella, lo material evoca lo sagrado. A lo largo de siglos y dinastías —desde los Omeyas hasta los Mogoles—, ese diálogo entre materia y luz ha adoptado formas diversas, pero sin perder nunca su esencia: transmitir un mensaje espiritual.

La luz y la geometría

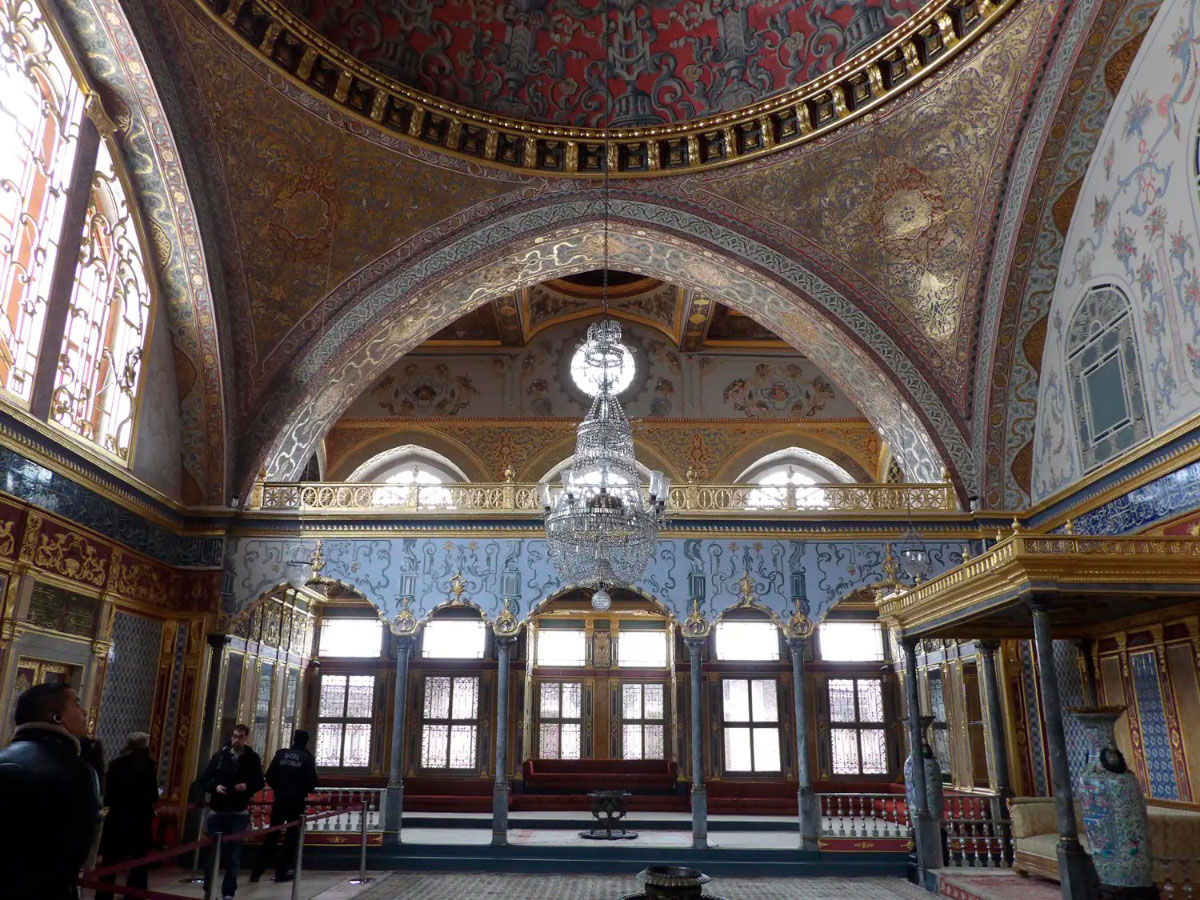

El aniconismo islámico, que evita la representación figurativa de personajes y objetos sagrados, dio lugar a un arte abstracto donde la luz es el principal narrador. Materiales como yeserías caladas, mármoles pulidos, cerámicas vidriadas y maderas talladas se eligieron no solo por su belleza, sino por su capacidad de transformar la luz en patrones dinámicos. Estos elementos —junto con motivos geométricos y caligráficos— crean juegos de sombras y reflejos que cambian con las horas del día, en unos interiores como escenarios vivos de contemplación.

Evolución histórica: de lo sobrio a lo sensorial

Durante el periodo omeya, en la Gran Mezquita de Damasco (706–715), la luz entraba con delicadeza desde patios y ventanas altas, para atravesar una atmósfera serena que guiaba la mirada hacia el mihrab.

Con los abbasíes y selyúcidas, la luz se volvió más dramática en la mezquita de Ibn Tulun (El Cairo, siglo IX) o la mezquita del Viernes de Isfahán (siglos XI–XIII). Acentúa arcos, cúpulas y iwans y subraya su monumentalidad en el espacio sagrado.

En Al-Ándalus, la Gran Mezquita de Córdoba, la luz se filtraba entre arcos de herradura superpuestos, mientras que en la Alhambra se convertía en poesía visual. Patios como el de los Leones o salas como la de las Dos Hermanas usaban celosías, estanques y bóvedas con mocárabes para descomponer la luz en mil partículas danzantes.

Con otomanos y mogoles, arquitectos como Sinan elevaron la luz a escala monumental. En la mezquita de Süleymaniye (Estambul), los anillos de ventanas hacen «flotar» las cúpulas. En el Taj Mahal, el mármol blanco y los calados difuminan la luz hasta crear un aura etérea que simboliza la eternidad.

En ausencia de imágenes, la luz se convierte en el vehículo de lo trascendente, une lo humano con lo divino a través de geometrías sagradas y materiales que vibran bajo su toque. Desde la sobriedad omeya hasta el barroco mogol, cada época reinterpreta este principio, aunque siempre con un mismo fin: usar la luz no para deslumbrar, sino para invitar al silencio, al asombro y a la conexión con lo eterno. Hoy, este legado nos enseña que la arquitectura es, ante todo, un arte de la luz y la sombra.

Por Guillermo Ferrer, arquitecto sénior en el Dpto. de Arquitectura de Amusement Logic