Entre el mármol y los mosaicos, en el silencio de las cúpulas suspendidas sobre el tiempo, la arquitectura bizantina, heredera de Roma e inspirada en el pensamiento teológico oriental, tejía su verdadera materia prima: la luz transformada en epifanía. No era simple iluminación, sino teología hecha espacio, una mística constructiva donde cada rayo de sol estaba calculado para revelar lo invisible. Este diálogo entre piedra y luz, que evolucionó durante más de un milenio, nos enseña todavía hoy cómo el espacio puede trascender su función para convertirse en experiencia espiritual.

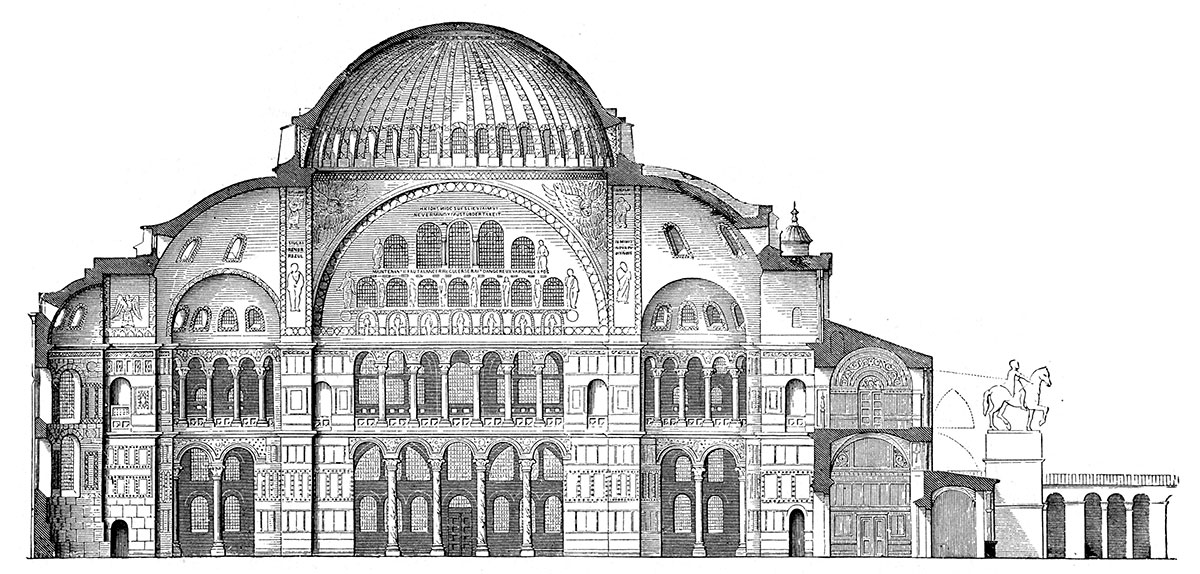

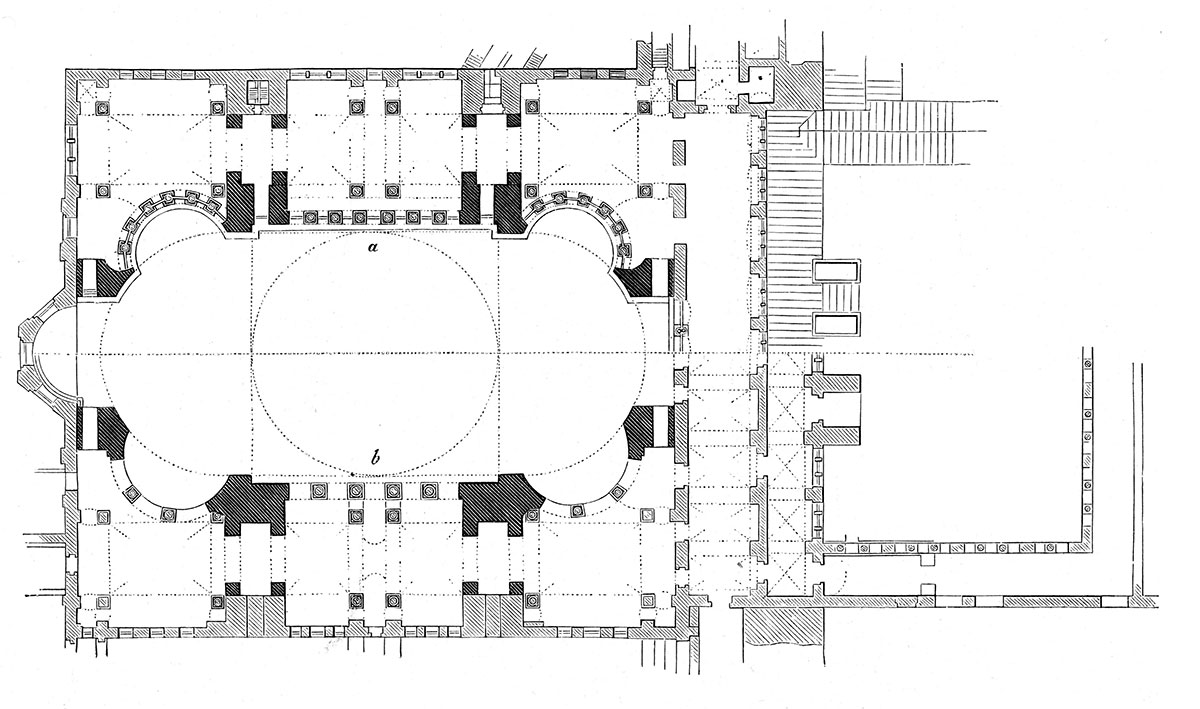

Durante la Primera Edad de Oro (siglos IV–IX), el Imperio Bizantino consolida su capital en Constantinopla y crea formas monumentales donde la luz tiene un rol revelador. Cuando el arquitecto y físico jonio Isidoro de Mileto y el matemático y arquitecto lidio Antemio de Tralles elevaron la cúpula de Santa Sofía en el siglo VI, construyeron algo más que una estructura: crearon un mecanismo celestial.

Los cuarenta ventanales que circundan su base no eran meras aperturas, sino ingeniosos dispositivos que convierten el peso de la piedra en ingravidez. La luz, al filtrarse en diagonal, ilumina los millones de teselas doradas hasta hacer desaparecer los muros y hacernos creer que la cúpula pende de cadenas de oro invisibles.

Esta misma alquimia lumínica se repetiría en Rávena, donde San Apolinar in Classe convertía su ábside en un mapa estelar. Los mosaicos azules y dorados, estratégicamente orientados hacia el este, capturaban la luz matutina para transformar el espacio en una bóveda celeste terrenal. No era decoración: era cosmología construida.

En la Segunda Edad de Oro (siglos IX–XII), tras el turbulento periodo iconoclasta, la arquitectura bizantina adoptó un lenguaje más íntimo pero igualmente profundo, más contenido y simbólico. En monasterios como Hosios Loukas o Daphni, la luz ya no inundaba, sino que guiaba. Pequeñas ventanas en los tambores de las cúpulas creaban haces precisos que, como dedos divinos, señalaban los momentos clave del ritual. Los rayos oblicuos del atardecer, filtrados por celosías de alabastro, convertían el polvo del aire en partículas doradas que parecían materializar lo sagrado.

Aquí la luz ya no buscaba abrumar, sino revelar gradualmente. En la iglesia de Nea Moni en Quíos, por ejemplo, la iluminación lateral resaltaba selectivamente los mosaicos de la Pasión, creando un recorrido visual que acompañaba el año litúrgico. Cada cambio estacional modificaba la experiencia, haciendo del edificio un calendario luminoso.

La Tercera Edad de Oro (siglos XIII–XV) coincide con el resurgir cultural, tras la recuperación de Constantinopla. El renacimiento que trajo la dinastía de los Paleólogos llevó esta búsqueda a su expresión más poética. En la iglesia de Chora (Kariye Camii), la luz ya no era solo elemento de consagración, sino narradora de historias. Penetraba lateralmente para rozar los frescos de la Vida de la Virgen e iluminar escenas concretas según la hora del día, como si el propio espacio participara en la liturgia. En los monasterios del Monte Athos, la luz se volvía casi táctil, al filtrarse por dobles ventanales que producían capas de penumbra dorada e invitaban al recogimiento.

El genio bizantino se manifestó, como veis, en su comprensión de que la arquitectura no se hace solo para ser vista, sino para transformar a quien la habita. En una era en que cundía la obsesión por lo espectacular, su ejemplo nos recuerda que el verdadero impacto de la iluminación no está en la intensidad, sino en su dirección; no en la cantidad, sino en su sentido.

Por Guillermo Ferrer, arquitecto sénior en el Dpto. de Arquitectura de Amusement Logic