En la primera parte de este viaje al pasado nos detuvimos en el origen y significado de las cariátides, aquellas damas escultóricas que sostienen todavía hoy —literal y simbólicamente—, y antes otros edificios de la Antigüedad, el Erecteión de la Acrópolis de Atenas, Grecia. En esta segunda parte, sin embargo, vamos a seguir sus pasos de piedra a través de los siglos. Porque las cariátides, lejos de quedarse estáticas en el Erecteión, emprendieron una aventura arquitectónica en la conciencia de muchos arquitectos y diseñadores, que las llevaron de paseo, desde el Renacimiento hasta nuestros días, con estilos cambiantes pero siempre iguales en esencia.

Roma, o la reinvención de lo griego

Roma, siempre hábil en el arte de apropiarse y reinventar lo griego, no podía dejar pasar la oportunidad de recrear las cariátides, sobre todo como elemento decorativo y no tanto estructural. No obstante, los arquitectos romanos prefirieron los atlantes o telamones —versión masculina de las cariátides. Un ejemplo fascinante es el del Foro de Augusto (2 a.C.), donde se utilizaron copias de las cariátides del Erecteión, pero con un giro típicamente romano: ya no cumplían una función de meros soportales, sino que formaban parte de un programa iconográfico para ensalzar el poder imperial. Augusto, al evocar la Acrópolis ateniense, se presentaba como heredero de la grandeza clásica, aunque con un toque de romanitas —más pragmático y menos idealizado.

También en Villa Adriana (siglo II d.C.), complejo palaciego que mandó construir el emperador filoheleno Adriano, los escultores a su cargo recrearon las cariátides —de hecho, más como esculturas que como columnas—, para deleite de su mirada en un jardín de estanques y pórticos en el que es fácil imaginar sus paseos. Así, Roma no solo imitó las cariátides, sino que las convirtió en un símbolo de su propia ambición cultural: venerar el pasado griego, pero sin dejar de ponerle su sello.

El Renacimiento, renacimiento de la musa clásica

Cuando el Renacimiento desempolvó los tratados de Vitruvio y rescató las ruinas grecorromanas, las cariátides dejaron de ser meras reliquias para convertirse en una viva inspiración. La Cassetta Farnese (1548-1561), en el Museo del Louvre, París, Francia, muestra cómo el Renacimiento transformó las cariátides en partes de una joya. Este relicario de plata dorada, cristal de roca y lapislázuli convierte las figuras arquitectónicas en delicados remates decorativos. Simultáneamente, en el Louvre también, Jean Goujon esculpía las cariátides del coro de músicos (1550), con resultado de un maridaje perfecto entre gracia clásica y refinamiento francés. Las damas renacentistas vistas desde ese clasicismo, ya no cargaban con el entablamento de los templos, sino con galerías palaciegas, en un ejemplo más de su transición de elemento estructural a cultismo ornamental —si nos permitís la expresión. Las cariátides ya no eran esclavas petrificadas, como sugería la leyenda, sino musas que celebran el humanismo y citan deliberadamente al mundo clásico.

Barroco: el drama en madera y tapiz

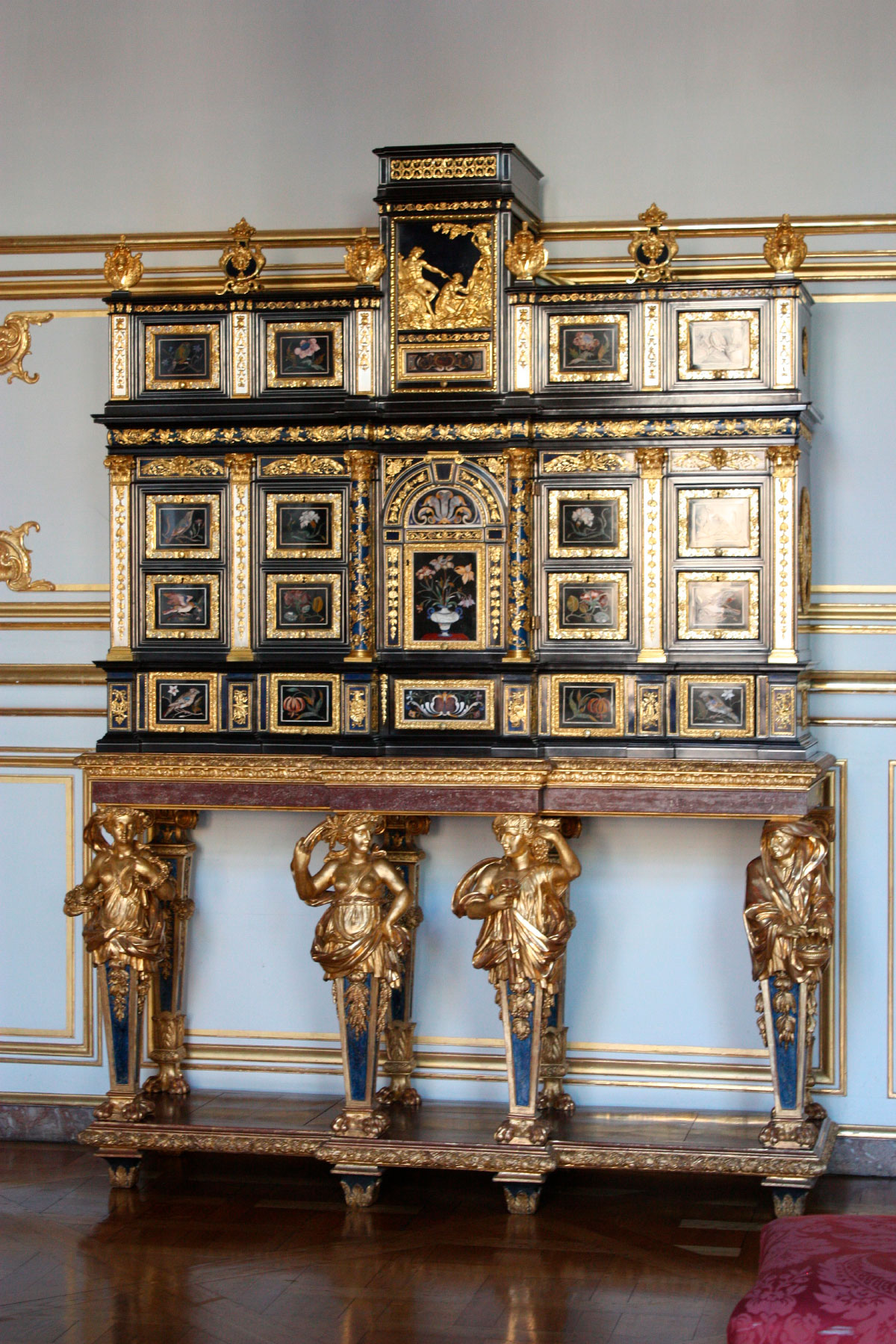

Con el Barroco, las cariátides se volvieron más teatrales. El Pavillon de l’Horloge del Louvre (mediados s. XVII) presenta cariátides barrocas, obra de Guérin y De Buyster, que parecen contorsionarse bajo su carga. Sin embargo, la verdadera sorpresa se encuentra en el Museo de Arte Decorativo de Estrasburgo, en un gabinete (c.1675) en el que las cariátides se miniaturizan en ébano y bronce dorado, para sostener no un edificio sino rica marquetería, piedras preciosas y motivos heráldicos y alegóricos de bronce. El tapiz Apolo despellejando a Marsias (Minneapolis Institute of Art) las muestra tejidas en lana y seda. Con él, el Barroco las liberó de la piedra para convertirlas en motivos narrativos.

Del Barroco al Neoclasicismo

Fue en el Neoclasicismo cuando las cariátides recuperaron su solemnidad original. Viena, en Austria, responde a la tendencia con el Palacio Pallavicini, obra del arquitecto Hetzendorf von Hohenberg (1784). En él, cuatro soberbias cariátides neoclásicas flanquean con semblante grave el portal principal.

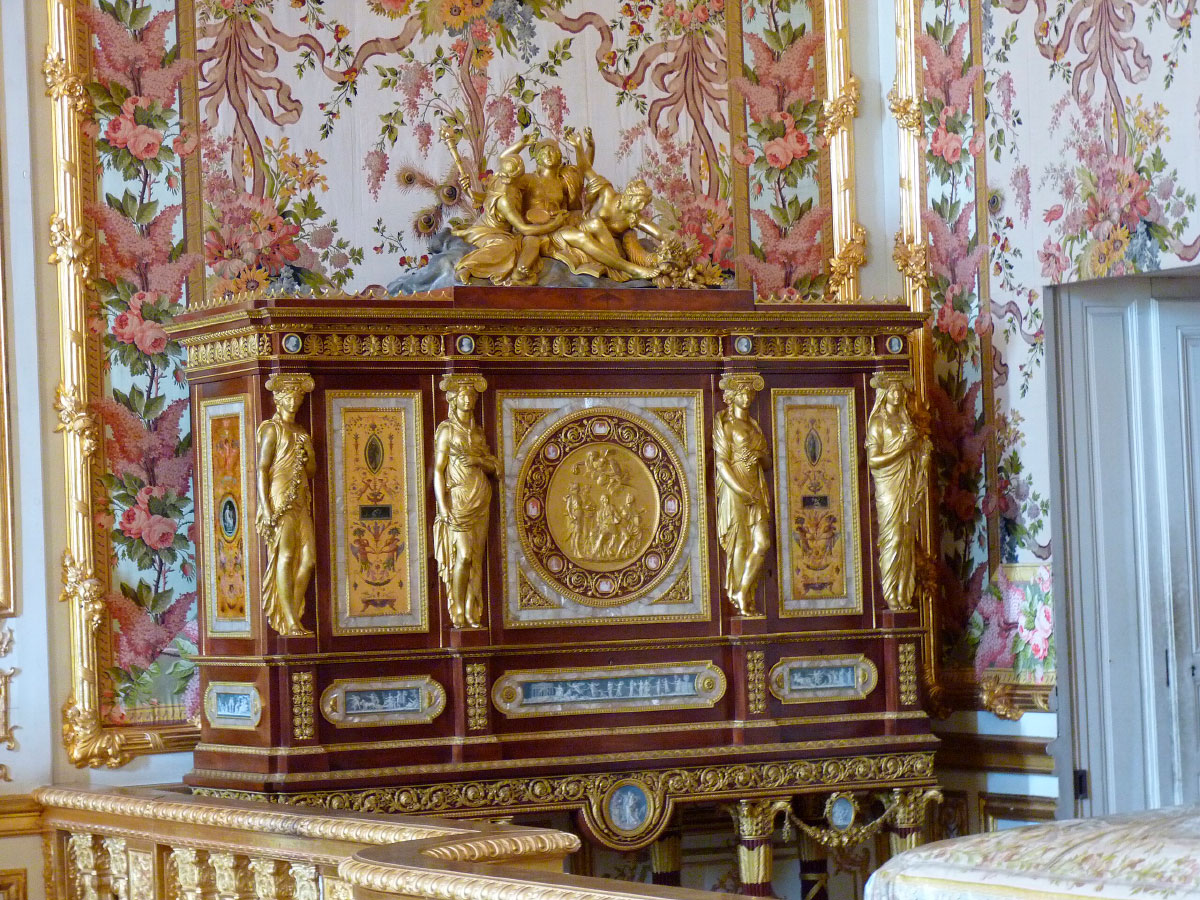

En el terreno de las artes menores, las cariátides se multiplican en miniaturas de bronce dorado en un relicario de María Antonieta (1787), en Versalles, y en el Jarrón Médicis (Louvre, c.1787) de la famosa Manufactura de Sèvres.

El siglo XIX: entre lo sagrado y lo comercial

En la iglesia de St Pancras (1819-1822), Londres, Reino Unido, contemplamos unas cariátides que replican con fidelidad arqueológica las del Erecteión. Sin embargo, con más severa, casi maligna frialdad marmórea, parecen ahora haber perdido aquella gentil suavidad. El Walhalla (1842), en la localidad alemana de Donaustauf, que reproduce un templo helénico de estilo dórico períptero similar al Partenón, revive en su interior a las cariátides. Pero las cubre de policromía y, en consecuencia, es inevitable pensar que han salido de una especie de mundo de fantasía, de forma que se nos presentan menos reales quizá que sus originales de mármol del monte Pentélico —al menos tal como los conocemos, pues en la antigüedad también resplandecían con los colores. Sin embargo, en Utrecht, Países Bajos, se produjo una transformación interesante dentro de la tendencia neoclásica: desde 1839, los grandes almacenes Winkel van Sinkel reciben a los clientes con unas monumentales, hieráticas cariátides de hierro fundido.

De nuevo en el terreno de las artes menores, las fuentes Wallace de París convierten a las cariátides en alegres figuras que observan, como meras testigos de la sed, a quienes se acercan a beber de la fuente pública.

Modernismos: de sirenas a campesinas

El Art Nouveau de Nancy (Maison Vallin, 1894) retuerce las cariátides en formas vegetales, mientras que, en la Gare de Lyon (1901), el arquitecto Marius Toudoire las transforma en sirenas. El Art Déco parisino (Avenue Henri-Martin no. 90, 1927) las geometriza, y el Monumento al Héroe Desconocido (1938), en Belgrado, Serbia, obra de arquitectura de Ivan Meštrović, las convierte en símbolo pan-yugoslavo para representar a todos sus pueblos. Bucarest, capital de Rumanía, se apropia de las cariátides con un toque folclórico: las figuras del Parque Herăstrău (1939) visten trajes campesinos rumanos.

Postmodernismo: guiños y parodias

Al final del siglo XX, las cariátides se liberan definitivamente del modelo helenístico: en Guyancourt (1992), Francia, el arquitecto Manuel Núñez Yanowsky les confiere la forma de la Venus de Milo y así, mutiladas, iguales entre sí, sostienen sin esfuerzo aparente el edificio del 14 de la Rue Frank Lloyd Wright. En cambio, el Tribunal Supremo de Polonia (1999) las reinventa como figuras casi abstractas. Por fin, la versión mexicana de las cariátides, visibles en Nogales, anónimas y populares por lo demás, demuestra cómo el motivo de las damas de piedra, sostén de lo humano y lo divino, ha dado la vuelta al mundo en un camino de completa democratización.