El conocido como «azul egipcio» se considera el primer pigmento sintético de la historia. Se trata de un tinte particular y reconocible de una apariencia plomiza y de un tono un tanto apagado —aunque su característico color va del azul claro, cercano al gris, al verde grisáceo. Y es que, la evidencia más antigua del uso del azul egipcio, identificada por la egiptóloga Lorelei H. Corcoran, de Memphis University, se encuentra en un cuenco de alabastro de hace más de 5.000 años, excavado en Hierakonpolis, hoy en la colección del Museo de Bellas Artes de Boston. Además de Egipto, también se han encontrado evidencias de su uso en el Mediterráneo oriental, Oriente Próximo y los límites del Imperio Romano.

La ausencia de textos egipcios antiguos que expliquen la elaboración del azul egipcio parece evidenciar que su producción y uso se transmitía de artesanos a aprendices, por la práctica, en la decoración de tumbas, pinturas murales, muebles, estatuas y otros objetos. Sin embargo, fue Vitruvio —de quien ya os hemos hablado en varias ocasiones— el que vino a suplir esa ausencia de escritos al respecto. En su obra magna De Architectura, del siglo I a.C., refiere un proceso por el que se molía cobre, natrón y arena —esta debía ser rica en cal, pues era necesaria—, cuya mezcla, en forma de pequeñas bolas, se calentaba en un horno. El azul así obtenido servía de sustituto de pigmentos a partir de minerales como la turquesa o el lapislázuli, costosos y raros.

La siguiente noticia del uso del azul egipcio solo se conoció hace 5 años, cuando investigadores italianos descubrieron, en un resultado «inesperado» —y misterioso, añadimos nosotros—, que Rafael utilizó azul egipcio en un fresco de la Villa Farnesina de Roma. El pintor renacentista pintó el fresco, titulado Triunfo de Galatea, en 1512. Quizá Rafael recreó el antiguo pigmento a partir del De Architectura de Vitruvio. En todo caso, tras la caída del Imperio Romano, el azul egipcio desapareció de los objetos, el arte y la decoración —aparentemente con la única excepción de la obra de Rafael—, y, en consecuencia, el método para su sintetización cayó en el olvido.

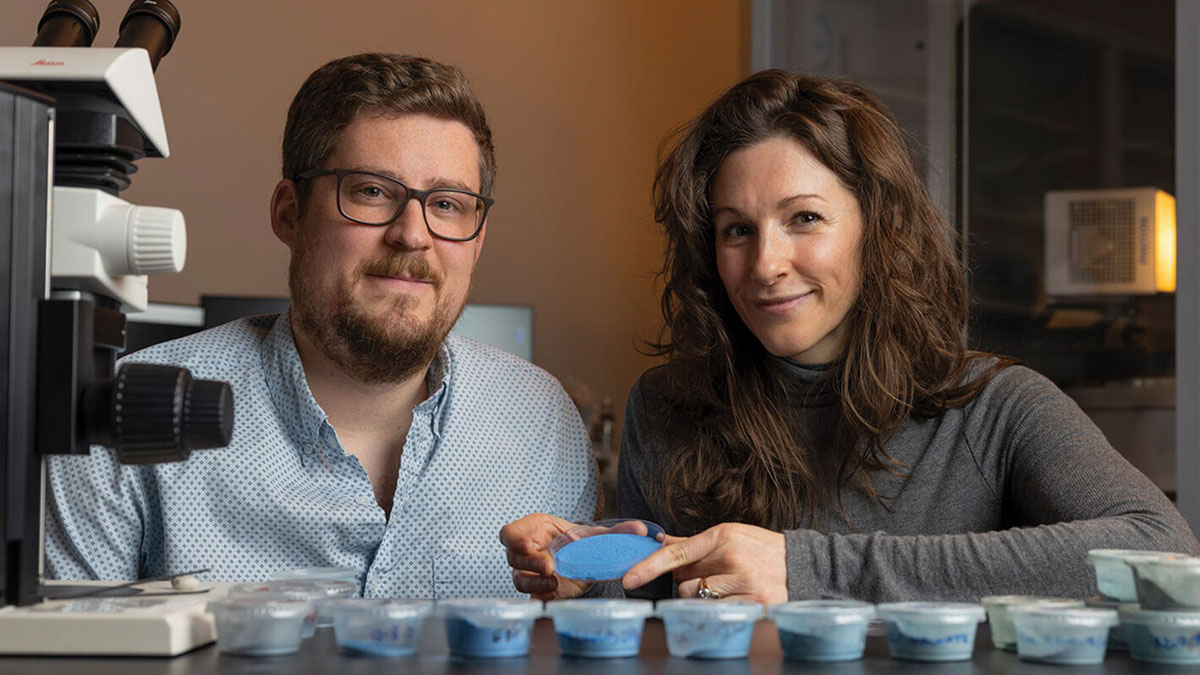

Sin embargo, ese secular olvido se terminó el pasado mayo (2025), cuando se publicó en NPJ Heritage Science el artículo Evaluación de la variabilidad del proceso y el color en pigmentos azules egipcios antiguos y sintetizados, donde leemos que un equipo de investigadores ha logrado producir el azul egipcio mediante técnicas modernas. Se trata de los científicos John S. McCloy, Edward P. Vicenzi, Thomas Lam, Julia Esakoff, Travis A. Olds, Lisa S. Haney, Mostafa Sherif, John Bussey, M. C. Dixon Wilkins & Sam Karcher, pertenecientes a la School of Mechanical and Materials Engineering, de Washington State University, al Carnegie Museum of Natural History y al Museum Conservation Institute de la Smithsonian Institution.

Según el estudio del que os damos cuenta aquí, los investigadores sintetizaron, mediante la combinación de sílice, cal, carbonato de sodio y diferentes fuentes de cobre, 12 variantes de azul egipcio. En una simulación de las condiciones que habrían estado al alcance de los artesanos antiguos, calentaron a 1.000 °C, durante periodos de entre 1 y 11 horas, mezclas con diferentes concentraciones de dichos elementos. Los pigmentos recreados en el estudio forman parte de una exposición en el Carnegie Museum of Natural History, donde los visitantes pueden admirar el mismo azul que decoró los objetos de faraones y emperadores, en un viaje al pasado a través de la ciencia.

Además de su valor histórico, el azul egipcio despierta el interés de los científicos modernos por sus propiedades únicas, como su luminiscencia en el infrarrojo cercano, útil en aplicaciones forenses o de seguridad. Pero tal vez su mayor legado sea demostrar que la tecnología antigua, aunque aparentemente sencilla, esconde una complejidad que solo ahora empezamos a comprender.