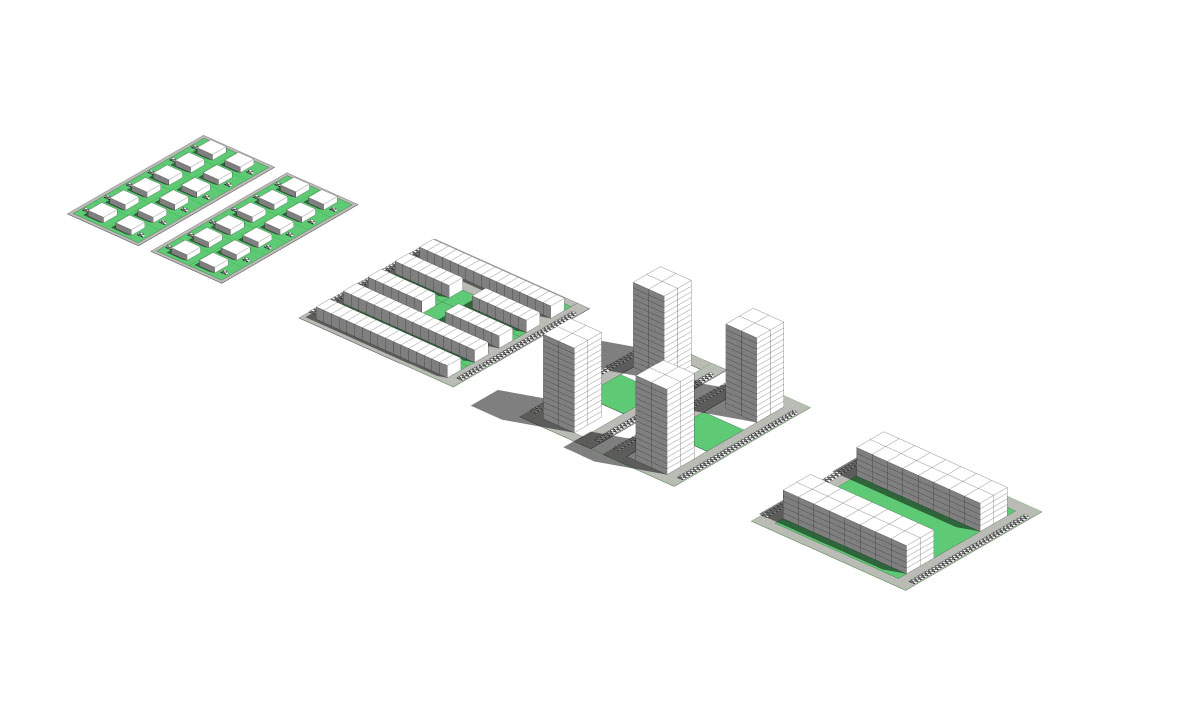

En las ciudades modernas, coexisten distintos modelos de desarrollo urbanístico, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. El modelo de vivienda unifamiliar con jardín, desarrollos residenciales en altura y otras combinaciones, son algunos de esos modelos. Veamos cuáles son las ventajas y los inconvenientes:

El plan urbano trazado mediante la reproducción de viviendas unifamiliares con jardín se caracteriza por su localización en las afueras o en poblaciones cercanas. En consecuencia, suele asociarse a largos desplazamientos y, por ende, a atascos de tráfico, pero también a infraestructuras y servicios insuficientes, y elevados costes energéticos. Por si no fuera suficiente, su viabilidad se ve cada vez más comprometida por el creciente precio del suelo y por el aumento de distancias entre el desarrollo urbano y los lugares de trabajo, entretenimiento, compras, etc.

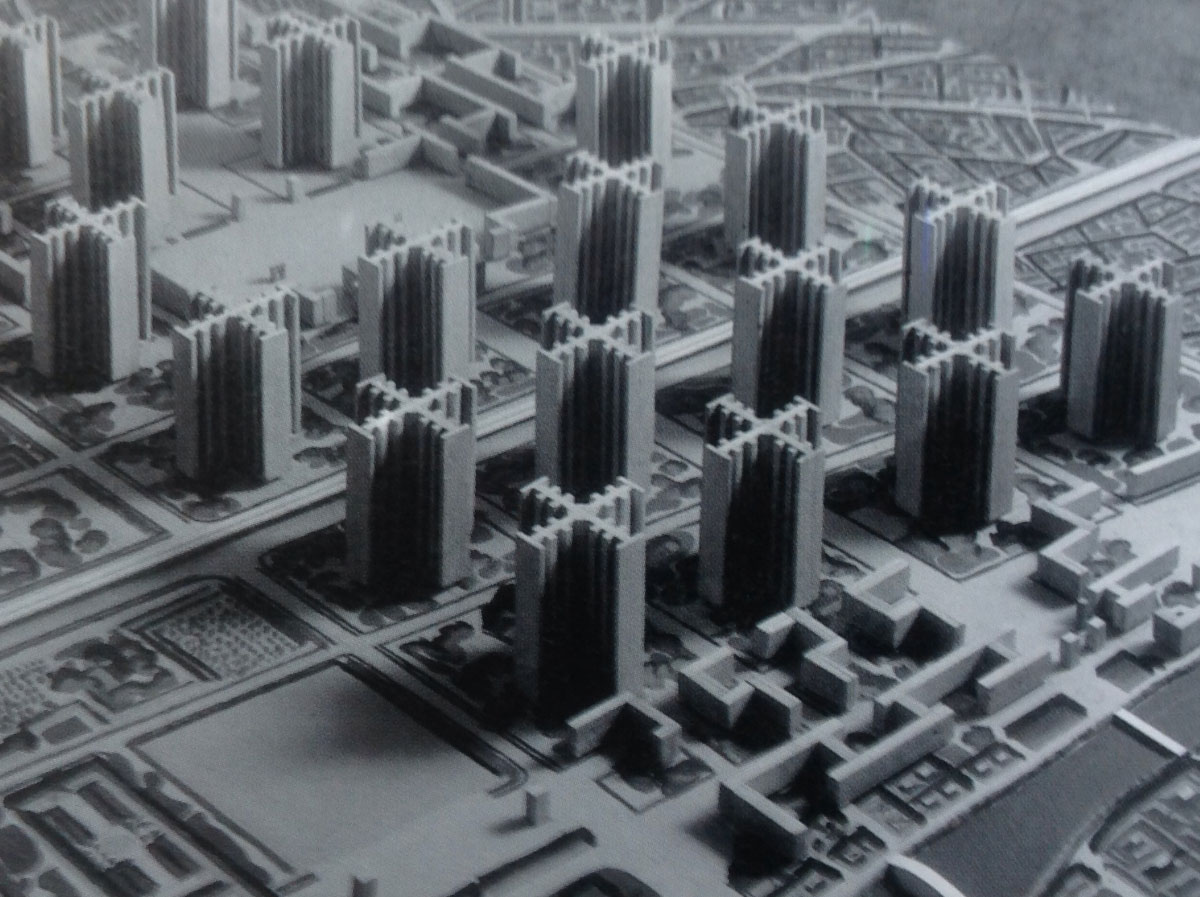

Frente a este paradigma, han proliferado otros desarrollos residenciales en altura, inspirados en el modelo de «ciudad dormitorio» de la segunda mitad del siglo XX. Concebidos inicialmente para resolver la falta de viviendas, estos complejos urbanos han generado con frecuencia extensas áreas de aparcamiento, masificación y problemas de convivencia social.

En su variante más exclusiva, el modelo residencial en altura se materializa en condominios cerrados, delimitados por largas vallas. Este modelo segrega los usos residenciales de los comerciales y fomenta la dependencia del automóvil —igual que el modelo unifamiliar con jardín. A pesar de estos inconvenientes, goza de popularidad por su imagen de modernidad y las comodidades asociadas a la vida urbana, además de ofrecer un alto rendimiento económico a inversores, promotores y constructores, al concentrar gran número de viviendas en una sola promoción inmobiliaria.

No obstante, cuando ese modelo de alta densidad de complejos residenciales urbanos en altura se desarrolla en medio de una trama urbana tradicional de densidad media, sin una ordenación adecuada, el resultado suele ser una degradación del entorno. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿dónde ha ido a parar la densidad media? ¿Qué ocurrió con ella?

En los sectores urbanos de las ciudades europeas que se desarrollaron antes de la era del automóvil —que se inicia con el cambio del siglo XIX al XX— y, también, antes de la generalización de los ascensores —que ocurrió casi al mismo tiempo—, predominan edificios de tres o cuatro alturas, así como viviendas unifamiliares en hilera o dúplex.

Aunque el modelo de densidad media fue un tanto marginado durante la segunda mitad del siglo XX por obsoleto, en la actualidad ha experimentado una revalorización. Actualizado y mejorado, el modelo de densidad media se percibe cada vez más como idóneo para construir ciudades sostenibles, socialmente cohesionadas y de escala humana.

En efecto, el urbanismo de densidad media produce un tejido urbano uniforme que favorece la aparición de comercios, cafés y vida vecinal, así como pequeños parques y plazas. Además, fomenta la participación de pequeños inversores —propietarios y constructoras locales—, mediante la construcción en solares reducidos que completan la trama urbana en lugar de expandirla, lo que a su vez favorece la diversidad tipológica.

Por último, se trata de un modelo urbanístico más económico en términos de transporte y climatización, que facilita al mismo tiempo la integración de energías renovables y ofrece así un marco idóneo para el desarrollo urbano sostenible.

Por Miquel Solís, arquitecto sénior en el Dpto. de Arquitectura de Amusement Logic